France

L’évolution des revenus en France depuis les années 1980. Où pour gagner plus, il faut lutter plus

Alain Bihr *

L’amorce d’un récent débat sur l’évolution du pouvoir d’achat des salarié·e·s, sur fond de grèves à revendications salariales, est l’occasion de reprendre la question de l’évolution de la structure des revenus en France au cours des dernières décennies. Car, pour comprendre où on en est aujourd’hui, il faut revenir au moins jusqu’au début des années 1980, au moment où intervient une brutale rupture dans les tendances antérieures. Une rupture dont on mesure mieux aujourd’hui l’ampleur et les conséquences.

Les grandes tendances observées

En dépit de leurs lacunes, les données disponibles sur l’évolution de la répartition de la richesse sociale entre les différents types de revenu convergent toutes, en effet, pour attester la déformation intervenue, au tournant des années 1980, de la structure de ces revenus en faveur de la propriété (sous toutes ses formes) et au détriment du travail (sous toutes ses formes aussi). Quelles que soient les sources consultées, elles concordent sur ce point qui est pourtant encore très largement occulté dans le débat public. Les données réunies dans les différents tableaux et figures placées à la fin de cet article en donne un aperçu synthétique.

Le tableau 1 met en évidence la manière dont a évolué le partage de la valeur ajoutée brute (VAB) des sociétés non financières (soit les entreprises industrielles et commerciales) entre les années 1960 et aujourd’hui [1]. La période 1959-1972 a été retenue comme représentative du procès fordiste de reproduction en régime de croisière, bien que ce régime ait eu tendance à s’accélérer en France après 1968, notamment sous l’effet des luttes ouvrières. La période 1973-1982 marque au contraire un net essoufflement du procès fordiste avec une dégradation des conditions d’exploitation du travail et, par conséquent, sans doute de la profitabilité du capital: les méthodes fordistes ne permettent plus au capital d’extorquer au travail une plus-value suffisante pour compenser la poursuite de la dynamique antérieure d’augmentation des salaires réels (du pouvoir d’achat des salariés) – en conséquence sa situation se dégrade, tandis qu’inversement celle du travail salarié s’améliore, la part des salaires dans la VAB gagnant près de cinq points durant cette décennie.

On comprend aussi, à partir de là, la nécessité pour le capital de procéder à un renversement brutal de tendance, qui intervient très nettement dans la décennie suivante ; la brutalité s’en mesure au fait que la part des salaires dans la VAB perd alors dix points en quelques années seulement ! Depuis lors, c’est le quasi statu quo: on s’est visiblement installé dans un autre régime de croisière de la reproduction du capital, avec une part des salaires de la VAB inférieure de 4 à 5 points à ce qu’elle était durant les années 1960. Et ce en dépit d’une légère augmentation de cette part des salaires de ces dernières années.

Pour donner une idée de ce que représente ces pourcentages en valeur absolue, signalons qu’en 2006 un point de VAB représentait près de 9 milliards € (soit quelque 14,6 milliards de CHF). Par conséquent, 4 à 5 points de VAB représentaient entre 35 et 45 milliards transférés des revenus du travail aux revenus du capital.

Rappelons que le fameux « trou de la Sécu » (la dette sociale consolidée de la France), dont les médias nous rabattent constamment les oreilles, s’élevait à 46,4 milliards à la fin de l’année dernière. Ainsi, si le partage de la VAB était resté ne serait que ce qu’elle était au temps du fordisme triomphant, non seulement il n’y aurait jamais eu de « trou de la Sécu », mais on n’aurait pas été obligé de réviser à la baisse le champ et les taux de couverture de la protection sociale. C’est dire le caractère artificiel et politiquement construit de ce fameux « trou » !

Les données réunies dans le tableau 2 nous indiquent où sont passés les milliards d’euros transférés du travail salarié au capital. On constate que ce sont les profits distribués (sous forme de dividendes), donc les actionnaires, les propriétaires du capital, qui s’en sont appropriés la plus grosse part, voire la totalité. En particulier, en comparaison de ce qui se passait en 1968, l’augmentation de la part des profits distribuée est supérieure à la diminution de la part des salaires versés ; ce qui n’a été possible que parce que simultanément la formation brutale de capital fixe (FBCF – soit les investissement en machines diverses, bâtiments, etc.) a diminué [2].

Autrement dit, le nouveau régime capitaliste sous lequel nous vivons tend à sacrifier l’accumulation du capital au profit du revenu personnel des capitalistes, la consommation productive de la plus-value au profit de sa consommation improductive. C’est là un indice (parmi d’autres) du caractère de plus en plus rentier du régime actuel de reproduction du capital.

Les tendances précédentes sont confirmées lorsqu’on examine les données relatives aux différents types de revenus encaissés par les ménages – données d’origine fiscale pour l’essentiel. Le tableau 3 nous montre bien que les évolutions précédentes ont eu pour condition et conséquence une austérité salariale qui ne s’est pas démentie depuis maintenant un quart de siècle. Dans le secteur privé et semi-public, on relève nettement deux ruptures. En 1973, après le premier « choc pétrolier », le taux de croissance du salaire réel diminue par rapport à ce qu’il était sous le régime de croisière de l’accumulation fordiste mais il reste à un niveau élevé.

C’est bien pourquoi la valorisation du capital se dégrade alors, ainsi que nous l’avons vu. Mais, dès 1978, le dernier gouvernement de Raymond Barre («le meilleur économiste de France», comme il se définissait) amorce la mise en œuvre de politiques néolibérales d’austérité salariale qui ont produit une baisse des salaires réels. Politiques auxquelles la gauche gouvernementale (Parti socialiste et Parti communiste) se ralliera à partir de mars 1982, notamment en mettant fin à l’indexation des salaires sur les prix. Depuis lors, soit – répétons-le – un quart de siècle, les salaires réels n’ont connu qu’une très faible progression. Encore s’agit-il ici de données relatives aux seuls salaires annuels des salarié·e·s à temps complet, données qui ne tiennent donc pas compte du développement important durant cette même période du travail temporaire (contrat à durée déterminé, intérim, stages) et du travail à temps partiel.

Durant cette séquence historique, la fonction publique d’Etat, donnée ici comme emblématique de l’évolution de l’ensemble du secteur public, a présenté les mêmes évolutions d’ensemble, simplement pour partie décalées dans le temps. Il faut notamment souligner – car la chose est encore trop peu connue, y compris des principaux intéressés – combien les années 1980 auront été une décennie noire pour les fonctionnaires, pendant laquelle leur salaire réel (à corps, classe et échelon constants) n’a cessé de diminuer en moyenne. Quand on se souvient que, hormis le court intermède de retour de la droite au pouvoir entre le printemps 1986 et le printemps 1988, la gauche aura gouverné durant l’ensemble de la période allant de 1982 à 1989, on mesure combien les fonctionnaires, majoritairement électeurs de gauche, ont été dupés par leurs propres représentants: ils ont bien été, comme plus largement l’ensemble des salarié·e·s, les dindons de la « farce tranquille » que leur a jouée la gauche mitterrandérisée [3].

Les plus mesquins d’entre eux pourront peut-être se consoler à apprenant qu’ils n’ont pas été les seuls à manger la soupe à la grimace de l’austérité néolibérale servie par la fausse gauche aussi bien que la vraie droite. En effet, comme le montre le tableau 4, l’évolution des revenus d’activité de la grande masse des travailleurs indépendants a présenté un profil similaire à celle des salaires [4]. Dans la seconde moitié des années 1970 et jusqu’au début des années 1980, ils continuent à croître, au pire à stagner, sauf ceux des agriculteurs qui baissent fortement durant cette période. Une nette cassure intervient en 1982-1983 sous l’effet de la politique de rigueur du gouvernement Pierre Mauroy [dirigeant historique de la social-démocratie française, diposant d’une base ouvrière dans le nord de la France, maire de Lille ; à qui a succédé Martine Aubry, fille de Jacques Delors, ex-président de la Commission européenne]: les indépendants connaissent alors le même sort que les salariés, leurs revenus réels baissent. Mais ils se rétablissent pour la plupart dès la seconde moitié de la décennie. Depuis, l’évolution de leurs revenus alternent les phases de hausse (lors des conjonctures plus favorables: par exemple 1988-1992) et les phases de stagnation et de recul, en présentant cependant une tendance générale à la baisse, sauf pour les professions médicales.

Ainsi, qu’il soit salarié ou indépendant, au cours du dernier quart de siècle, le travail aura fait les frais du renversement de tendance en matière d’évolution de sa rémunération (en termes réels), en passant d’une période de forte augmentation sous le fordisme à une période de très faible augmentation, voire de stagnation et quelquefois même de baisse. Renversement de tendance correspondant à un profond changement dans le régime de reproduction du capital, intervenu entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, dont les politiques néolibérales auront été à la fois le symptôme et l’instrument, ainsi que nous le verrons encore plus loin.

Mais, si ce renversement a fait une majorité de malheureux, il aura aussi fait quelques heureux, rassurons-nous ! Si, sous ses différentes formes, le travail s’est mis à payer de moins en moins, les propriétaires de patrimoines de rapport auront vu au contraire la performance globale réelle de leurs actifs s’améliorer sensiblement [5]. C’est ce que nous montrent les données réunies dans le tableau 5.

Par-delà les variations conjoncturelles auxquelles les performances réelles des actifs (notamment financiers) sont soumises, ce qui frappe, c’est bien le contraste entre la faible performance globale du patrimoine avant le début des années 1980 et ses fortes performances tout au long des deux décennies suivantes. Soit exactement l’inverse de ce qui s’est passé pour les revenus du travail (salarié et indépendant): la propriété ne paie pas quand le travail paie et inversement ! Indice supplémentaire de ce que la part de la valeur ajoutée perdue par les travailleurs a été perçue par les propriétaires.

A noter les sommets atteints par moments (notamment dans la seconde moitié des années 1990) par la performance de certaines valeurs mobilières (les actions): pour leurs détenteurs, ce furent vraiment des années « bling bling » et « jack pot » !

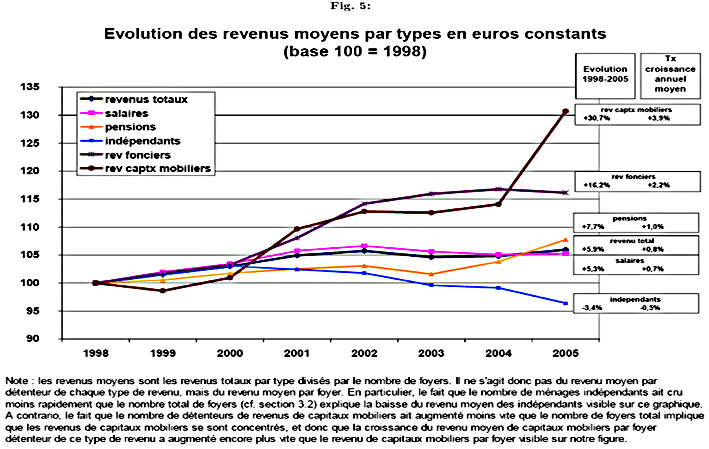

Pour compléter et, simultanément, confirmer ce qui précède, penchons-nous sur les évolutions de la période la plus récentes. Les deux graphiques finaux nous les illustrent magistralement [6]. Le premier (figure 5) représente les inégalités des taux de croissance des différents types de revenus sur la période 1998-2005 : on constate ainsi que les revenus des capitaux mobiliers ont en moyenne cru près de six fois plus que les revenus du travail salarié ; tandis que ceux du travail indépendant ont diminué en moyenne sur l’ensemble de la période. On obtient bien ici la confirmation de la poursuite et de l’amplification même des tendances apparues au début des années 1980.

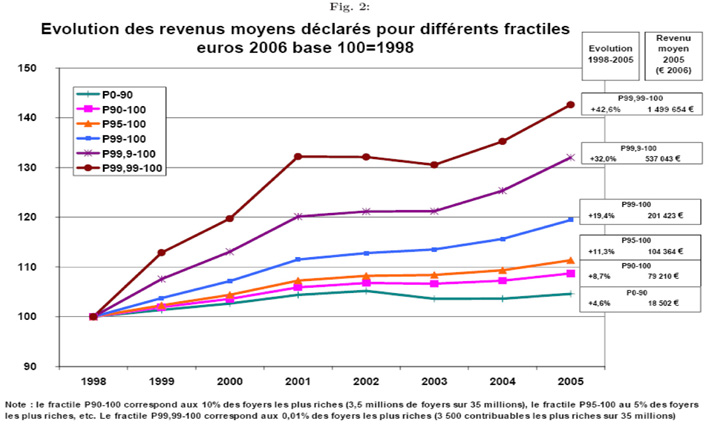

Quant au second (figure 2), il en illustre la conséquence immédiate en termes d’aggravation des inégalités de revenu entre les ménages – ce qui rend d’ailleurs comique le point d’interrogation dont l’auteur du document assorti son titre sur ce point. Plus exactement, ce graphique représente l’évolution sur cette même période du revenu moyen de différentes portions (fractiles) des ménages vivant en France: la ligne brisée inférieure correspond à l’évolution du revenu moyen des 90 % des ménages (plus exactement des foyers fiscaux) dont les revenus sont les moins élevés (en 2005), la deuxième ligne en partant du bas celle du revenu des 10 % des ménages dont les revenus sont les plus élevés, la troisième celle du revenu des 5 % des ménages dont les revenus sont les plus élevés, la quatrième ligne celle du centile supérieur (les 1 % de ménages percevant les revenus les plus élevés), la cinquième celle du revenu des 10 % les mieux pourvus parmi le centile précédent et, enfin, la ligne supérieure correspond au 1 % les mieux rémunérés de ce centile.

L’ensemble de la figure montre clairement que le revenu d’un ménage s’est accru d’autant plus qu’il est élevé: tandis que le revenu moyen des neuf premiers déciles n’a crû que de 4,6 %, celui du « haut du panier » a augmenté plus de neuf fois plus ! Et la principale raison en est à chercher dans la composition très différente des revenus selon leur position dans la hiérarchie des revenus: plus on s’élève dans cette hiérarchie, plus la part des revenus patrimoniaux augmente et plus encore augmente celle des revenus générés par les actifs dont les performances globales sont les plus élevées. Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que « les riches » deviennent plus riches, non seulement absolument, mais encore relativement, en creusant les écarts qui les séparent du restant de la population.

Une évolution majeure

Expliquer l’ensemble des données précédentes fait appel à la combinaison de nombreux facteurs. Pour simplifier, on peut la ramener à la conjonction d’une évolution majeure et de deux évolutions mineures (secondaires mais non négligeables pour autant).

La première renvoie, comme le suggère déjà un certain nombre de remarques antérieures, au renversement du rapport de forces entre capital et travail, au bénéfice du premier et au détriment du second du fait de l’affaiblissement de la combativité des travailleurs. Mais cet affaiblissement est lui-même dû à la conjonction de différents facteurs.

Des facteurs d’ordre socioéconomique en premier lieu. Le développement du chômage et de la précarité (de l’emploi précaire) depuis le milieu des années 1970 a exercé le traditionnel effet disciplinaire qui revient, selon Marx, à « l’armée industrielle de réserve » en matière d’acceptation des conditions d’emploi, de travail et de rémunération de la part des salarié·e·s. Cet effet aura incontestablement joué un rôle important dans l’acception par ces derniers du régime d’austérité salariale auquel ils sont soumis depuis un quart de siècle. L’extension et l’intensification de la mise en concurrence internationale des travailleurs y auront également contribué ; elles auront été obtenues par l’intermédiaire de la libéralisation de la circulation internationale du capital sous toutes ses formes: à la libéralisation de la forme traditionnelle de cette concurrence sous couvert du commerce international (dans lequel les travailleurs se concurrencent par l’intermédiaire des produits-marchandises des capitaux respectifs qu’ils mettent en valeur) sont venues désormais s’ajouter la libéralisation des investissements directs internationaux et celle du déplacement et de la location des différents segments du procès de production d’un même capital – ces deux derniers mouvements donnant lieu aux fameuses « délocalisations » industrielles ou commerciales dont l’actualité économique se fait constamment l’écho. Il faut encore ajouter à ce qui précède les effets des transformations des modes postfordistes d’exploitation et de domination du travail: l’instauration tendancielle d’un procès de production fluide, flexible et diffus, impliquant notamment la flexibilisation et la précarisation des conditions d’emploi et de travail, aux conséquences néfastes quant aux conditions de mobilisation des travailleurs [7].

Les effets des précédents facteurs d’ordre socioéconomique se sont trouvés renforcés, en deuxième lieu, par un ensemble de facteurs d’ordre juridique. Il ne s’agit pas seulement du démantèlement rampant du droit du travail auquel on a assisté à titre de cause autant que d’effet de la dégradation du rapport de forces entre capital et travail et qui aura favorisé, lui aussi, le développement des formes flexibles et précaires d’emploi précédemment mentionnées. La tendance générale dessinant un effacement de la loi au profit du simple contrat, concomitant d’une individualisation accrue de ce dernier, de manière à réduire au maximum la possibilité pour les salariés de se solidariser (ne serait-ce qu’au niveau de leurs intérêts communs les plus immédiats) et à accroître leur dépendance à l’égard du capital. Il faut ajouter à ce même ordre de facteurs la révision continue à la baisse des droits à la protection sociale, impliquant pêle-mêle un durcissement des conditions d’accès à ces droits, un appauvrissement de leur contenu (en terme de droit à prestation), des revalorisations insuffisances de ces mêmes prestations, etc. Avec des effets immédiats sur la part socialisée du salaire que ces mêmes prestations (indemnités maladie, allocations de chômage, pensions de retraite, etc.) constituent en fait.

Mais les principaux facteurs du renversement du rapport de forces entre capital et travail précédemment mentionné auront été d’ordre politico-idéologique. Ils renvoient tous en définitive à la crise générale du mouvement ouvrier, du moins du modèle du mouvement ouvrier apparu à la fin du XIXe siècle et que j’ai appelé le modèle social-démocrate [8]. Crise de sa stratégie stato-nationale, faisant de l’Etat national le levier de la transformation sociale, que ce soit dans une perspective réformiste ou dans une perspective ‘révolutionnaire’, stratégie invalidée par l’actuel processus de ‘mondialisation’ (en fait de transnationalisation) du capital. Crise aussi de ses organisations syndicales et politiques, qui se sont complètement intégrées au cours de la période fordiste à un appareil d’Etat dont elles sont devenues dépendantes quant à leur survie ; et crise plus encore de leur modèle organisationnel (bureaucratique, dépossédant leur base de toute capacité d’initiative au profit de sommets incontrôlable), modèle incapable de faire place aux aspirations grandissantes à l’autonomie individuelle et collective. Crise enfin et surtout des modèles du ‘socialisme d’Etat’ véhiculés par ces organisations, là encore tant dans sa version réformiste (l’Etat social-démocrate, simple forme institutionnelle du compromis fordiste, s’écroulant avec ce dernier) tout comme dans sa version dite ‘révolutionnaire’ (le soi-disant « socialisme réellement existant », moralement discrédité par sa criminalité de masse et politiquement vaincu par le capitalisme).

Rien mieux que la fameuse formule gramscienne sur la crise permet de résumer la situation actuelle du mouvement social: le vieux n’en finit pas de mourir tandis que le neuf ne parvient pas à naître. Le modèle social-démocrate du mouvement ouvrier est réduit à l’état de cadavre (sur le plan stratégique, sur le plan organisationnel, sur le plan idéologique) mais son cadavre encombre encore le chemin. Et rien n’est encore venu nous en débarrasser et encore moins le remplacer, en dépit de la renaissance des luttes à partir de la seconde moitié des années 1990 et de l’émergence de mouvements altermondialistes – sur la nature et l’orientation stratégique desquelles il convient d’ailleurs d’émettre d’expresses réserves [9]. Faute de pouvoir s’appuyer sur un projet politique émancipateur et une alternative crédible au capitalisme, les salariés ont vu se réduire y compris leur capacité à mener des luttes défensives en faveur de la préservation des avantages conquis par leurs luttes antérieures.

Deux évolutions mineures

Pour expliquer les données précédentes concernant la déformation de la structure des revenus en France au cours des dernières décennies, il faut cependant encore évoquer deux autres évolutions, de moindre importance, en partie indépendantes du rapport de forces entre capital et travail.

Il s’agit, en premier lieu, d’une série de transformations intervenues dans la situation socioéconomique des professions indépendantes. Globalement, au cours des dernières décennies, les disparités se sont accrues au sein de ces dernières sous l’effet de la conjonction des facteurs suivants :

-

La concentration continue de la propriété foncière agricole, avec la poursuite du laminage des petites et moyennes exploitations familiales et le développement continu des grosses et très grosses exploitations de type capitaliste. Entre 1988 et 2003, près des deux tiers (65,7 %) des exploitations dont la surface était comprise entre 5 et 20 hectares et plus de six sur dix (61,9 %) de celles comprises entre 20 et 50 hectares ont disparu, tandis que le nombre de celles comprise entre 100 et 200 ha a augmenté de 81,1 % et que celles supérieures à 200 ha ont plus que doublé (+ 128,6 %) [10]. Le tout sur fond de diminution des subventions communautaires versées dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) et de leur concentration au bénéfice des plus grosses exploitations. La conséquence globale en aura été une amélioration notable du revenu moyen des agriculteurs exploitants, qui masque cependant de fortes disparités internes (selon les régions, l’orientation des exploitations et leur taille): en 2003, un quart des exploitants a déclaré un revenu annuel par actif à temps plein inférieur à 11100 € (hors subvention) [11].

-

Le renforcement de la position de certaines professions libérales. Certaines de ces professions ont en effet su s’assurer des positions confortables, leur assurant une progression régulière de leurs revenus en termes réels, en renforçant les monopoles d’exercice qui leur sont en principe garantis, grâce à l’appui des pouvoirs publics. C’est le cas notamment de la profession médicale, du moins de celle qui se livre à l’exercice libéral de cette profession: renforcement du numerus clausus, revalorisation constante de leurs honoraires, autorisation de dépassement d’honoraires, marchandisation croissance des services hospitaliers dans le cadre d’un dépouillement système de l’hôpital public au profit des cliniques privées, etc., en auront été les principaux moyens.

-

La précarisation et la paupérisation croissantes de la population des artisans et petits commerçants. Y auront contribué non seulement le renforcement des entreprises capitalistes qui leur font concurrence, mais encore le développement d’une part des « faux indépendants » (souvent d’anciens salariés placés en situation de sous-traitance par leur ancien employeur – cette forme de travail précaire devient courante dans le bâtiment et le transport routier notamment), d’autre part de l’installation comme indépendants de chômeurs qui tentent, souvent vainement, d’échapper au chômage. La baisse continue du revenu moyen de ces catégories, précédemment soulignée, leur doit beaucoup.

Parmi les causes secondaires, mais non négligeables de déformation de la structure des revenus, il faut mentionner, en second lieu, la crise du logement qui ne cesse de s’aggraver en France depuis une quinzaine d’années. Les causes principales en sont la destruction d’une bonne partie du secteur locatif privé ancien (régi par la loi de 1948) ayant longtemps servi, de fait, de logement social; l’insuffisance de la construction de logements sociaux à partir du début des années 1990 ; le développement de la spéculation immobilière dans les grands centres urbains au cours des années 1990. Quant aux principales conséquences de cette crise, elles se laissent facilement deviner

-

Une hausse considérable du prix des logements : entre 1997 et 2005, le prix des logements anciens a ainsi augmenté de 90 % en euros constants entre 1997 et 2005 [12] ; et le prix des logements neufs a connu une évolution parallèle à la précédente [13].

-

Une hausse non moins considérable du montant des loyers: au cours des trois dernières décennies, les loyers au m2 ont augmenté plus vite que l’indice des prix ; et cette augmentation a été plus forte pour les ménages des deux premiers déciles que pour les autres ; si bien que le loyer au m2 est aujourd’hui aussi élevé pour les ménages du premier décile que pour ceux du dernier décile[14].

-

Une hausse du taux d’effort des ménages pour se loger. Ainsi, en 2002, le taux d’effort net (la part du revenu disponible, aides publiques au logement comprises, que le ménage doit acquitter pour payer son loyer et ses charges), s’échelonnait de 29,1 % dans le premier quartile des revenus disponibles des ménages par unité de consommation à 17,7 % dans le dernier quartile [15]. Mais, comme toujours, ces moyennes peuvent cacher des situations extrêmes qui n’en sont pas moins courantes: en 2005, dans le parc privé, ce taux pouvait atteindre 47,6 % pour une personne isolée disposant d’un Smic et 49 % pour un couple avec deux enfants disposant d’un revenu équivalent à une fois et demie le Smic [16].

-

Une restriction du « manque à vivre » (du revenu effectivement disponible une fois acquitté cette dépense contrainte que constituent loyer et charges locatives) ; ainsi qu’une difficulté grandissante de se loger: la multiplication des retards de loyers, des expulsions, des ménages hébergés dans des logements indignes ou de fortune, ou ne disposant plus de logement en est l’indice le plus criant.

-

Une disparité grandissante entre les ménages propriétaires de leur résidence principale et ceux qui en sont les simples locataires. A telle enseigne que la propriété de la résidence principale apparaît désormais comme une cause spécifique d’inégalités de niveau de vie parmi les ménages [17].

-

Et, bien évidemment, une hausse des revenus des ménages propriétaires d’immeubles ou de logements à des fins locatives bien supérieure à la moyenne, ainsi que l’indique la figure n°5 précédente.

Vers un retournement de situation ?

De l’ensemble des éléments précédents ressort une conclusion claire. Pour gagner plus, les salariés ne doivent nullement travailler plus, comme s’efforce de le faire croire la propagande gouvernementale. Car, dans les conditions actuelles régissant la répartition de la richesse sociale, travailler plus reviendrait tout simplement à enrichir encore davantage ceux qui tirent tout ou partie de leurs revenus de la propriété, capitaliste ou non. Si les salarié·e·s veulent gagner plus, il n’y a pas, au vu des éléments précédents, d’autre moyen que de modifier le rapport de forces entre travail et capital en faveur du premier et au détriment du second. Bref: pour gagner plus, il faut lutter plus !

Le développement en cours de grèves à objectifs salariaux, déjà mentionné, est peut-être l’indice de ce que cette vérité est en train de germer dans la conscience d’un nombre grandissant de salariés. Mais il est peut-être aussi, et c’est par cela que je terminerai, l’indice de ce que le rapport de forces entre travail salarié et capital est en train d’évoluer en faveur du travail. Trois raisons autorisent à avancer cette hypothèse.

En premier lieu, la baisse tendancielle du chômage sous l’effet du départ en retraite des générations de baby boomer. Cette baisse est effective même si elle est moitié moindre que ce que les statistiques de l’Anpe (Agence nationale pour l’emploi) affichent sous l’effet des radiations administratives et à des fins de propagande gouvernementale. Selon l’enquête Emploi de l’Insee (Institut national de statistique et d’études économique), qui en dépit de ses insuffisances reste la meilleure source d’information disponible sur le sujet, entre décembre 2005 et décembre 2008, le taux de chômage est passé de 9,4 % à 7,8 % [18]. Si cette tendance se confirmait, la pression disciplinaire du chômage sur les salariés tendrait nécessairement à diminuer.

En deuxième lieu, bien qu’il faille sans doute être encore prudent en la matière, il semblerait bien qu’on assiste actuellement à un retour durable de l’inflation dans les économies centrales sous l’effet, notamment, de la hausse irrémédiable du prix des produits pétroliers et la hausse non moins irrémédiable du prix des produits alimentaires liée (directement et indirectement) à la précédente, mais aussi aux perturbations de la production agricole produites par le changement climatique – deux évolutions encore amplifiées par la spéculation dont ces marchandises font l’objet de la part de masses considérables de capital financier à court de valorisation (cf. le point suivant).

En conséquence, si cette poussée inflationniste persistait en s’aggravant et que les conditions actuelles de répartition de la richesse sociale ne se trouvaient pas modifiées, la situation socioéconomique de certaines catégories de salariés, dont le pouvoir d’achat a déjà été ramené à un niveau historiquement très bas (celui des années 1950), deviendrait tendanciellement intenable. L’enjeu ne serait plus pour elles de se priver du superflu mais de se passer du nécessaire – comme c’est déjà le cas dans les formations périphériques où se multiplient les émeutes de la faim. D’où inévitablement la reprise des luttes pour le pouvoir d’achat dans sa composante la plus élémentaire: « le panier de la ménagère ». C’est peut-être de cela aussi que la reprise des luttes pour le salaire est aujourd’hui l’indice.

En troisième et dernier lieu, il faut mentionner l’aggravation des difficultés économiques dans lesquelles l’austérité salariale a progressivement enfermé le capital lui-même. Ces difficultés renvoient à l’ambivalence foncière du salaire qui, pour le capital, est à la fois un coût (à comprimer autant que possible pour assurer sa valorisation maximale) et le principal facteur de la demande finale, donc une condition essentielle de la réalisation de la valeur formée (y compris la plus-value). En conséquence, si le capital comprime par trop le salaire, il améliore sans doute les conditions de sa valorisation (il accroît son taux de profit) mais il crée en même temps les conditions d’une crise de surproduction, synonyme à terme de dévalorisation du capital, non seulement relative (chute du taux de profit) mais absolue (destruction d’une partie du capital en fonction).

La récente crise des subprime (hypothèques risquées car faites à des ménages ayant des ressources très limitées et ne pouvant faire face au paiement des intérêts dont le taux, contractuellement, s’élevait très fortement après deux ou trois ans) qui masque en fait une crise plus générale du crédit à la consommation, aux Etats-Unis mais plus largement dans l’ensemble des Etats centraux, est une illustration de ces contradictions [19]. Faute d’une croissance suffisante de leurs salaires, les salariés ne peuvent plus consommer suffisamment et on doit les pousser à s’endetter pour qu’ils continuent à consommer ou pour qu’ils puissent accroître leur consommation à l’échelle de la production croissante. Tandis que, simultanément, tous les profits réalisés par les entreprises industrielles et commerciales ne parviennent pas à se réinvestir en capital additionnel et doivent se détournent vers la sphère financière, pour y rechercher les conditions d’une valorisation sous forme de capital fictif. Il y a dès lors suraccumulation d’un capital-argent potentiel qui ne trouve plus à se prêter à des conditions avantageuses et sûres et qui est contraint de se prêter aux ménages salariés les moins rémunérés et les moins sûrs (du point de vue des garanties qu’ils offrent en tant que débiteurs). Avec à terme l’inévitable crise financière qui résulte de l’incapacité de ces ménages à rembourser leurs emprunts à la première récession de l’activité économique. Crise que la libéralisation de la circulation du capital financier a diffusée à l’ensemble de la sphère financière sur le plan international.

La crise des subprime est en train de rappeler au capital qu’il peut étouffer de deux manières différentes: par un défaut de plus-value (des profits insuffisants) mais aussi par un excès de plus-value (des profits trop élevés). Le seul remède dans ce dernier cas est une augmentation des salaires réels, de manière à relancer la consommation salariale. Mais celle-ci ne se produira pas d’elle-même ; il y faudra la lutte des travailleurs et des travailleuses. Et elle risque de se heurter aux intérêts catégoriels de tous les propriétaires d’actifs patrimoniaux qui auront à y perdre.

* Alain Bihr est professeur à l’université de Besançon (France). Il est l’auteur du Système des inégalités (en collaboration avec Roland Pfefferkorn), ainsi que de La novlangue néolibérale (Editions Page deux, 2007) et de La Préhistoire du capitalisme. Le devenir-monde du Capital – Tome 1 (Editions Page deux, 2006)

| Tableau 1: Part des salaires (y. c. cotisations sociales) dans la valeur ajoutée brute des sociétés non financières (en %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Source: Insee, Comptes nationaux, calculs par mes soins pour 1975, 1982, 1989, 2006 ; et Michel Husson, « Part des salaires: et pourtant elle baisse ! ». Ces données peuvent être retrouvées dans son dernier ouvrage, avec une comparaison européenne, ouvrage intitulé: Un pur capitalisme, Editions Page deux, 2008, tableau page 15. La figure traduisant le tableau peut être trouvée sur le site alencontre.org, en cliquant sur l’icône représentant la page de couverture du livre. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau 2: Variation de la répartition de la valeur ajoutée dans les sociétés non financières (en %) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Source: Michel Husson, « Part des salaires: et pourtant elle baisse ! », http://hussonet.free.fr/pourtant.pdf pour les moyennes 1959-1972 et 1989-2006. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau 3: Évolution du salaire réel net annuel moyen des salariés à temps complet (en %) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fonction publique d’Etat |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Source: pour les périodes de 1974 à 1989, Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Syros-La Découverte, 1999, 2e édition, page 59 ; pour la période 1989-2005, Insee, http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_fiche.asp?ref_id=NATCCF04102&tab_id=39 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau 4: Evolution du revenu d’activité réel net annuel des travailleurs indépendants (par équivalent temps plein) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Source: pour les périodes de 1974 à 1989, Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Syros-La Découverte, 1999, 2e édition, page 59 ; Insee, Les revenus d’activité des indépendants – Edition 2006, http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=REVAIND06&webco=REVAIND06&lien=1 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tableau 5: Evolution de la performance globale réelle des principaux placements |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Source: pour les périodes de 1974 à 1996, Alain Bihr et Roland Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, Syros-La Découverte, 1999, 2e édition, page 61 ; pour la période 1996-1999, Insee, « Revenus et patrimoine des ménages – Edition 2000-2001 », Synthèses, n°47, 2001. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1. Notion comptable, la valeur ajoutée brute mesure la valeur de la production diminuée de la consommation des produits intermédiaires. Elle est dite brute puisqu’elle inclut la consommation de capital fixe, nette lorsqu’elle exclut cette dernière. La part des salaires dans la valeur ajoutée nette est ainsi une mesure approximative de ce que, en langage marxiste, on nomme le taux de plus-value ou degré d’exploitation de la force de travail. Par salaire, il faut entendre ici, au sens large, le coût salarial global, incluant l’ensemble des cotisations sociales (salariales et patronales) en plus du salaire net.

2. Autre notion comptable, la FBCF mesure l’investissement brut (acquisition moins cession) de capital fixe. Elle est donc un indice grossier de l’accumulation de cette forme du capital.

3. Cf. La Farce tranquille, Paris, Spartacus, 1986. N’oublions pas que le Mitterrand s’st fait élire sur le slogan: «La force tranquille», avec une affiche montrant un clocher d’Eglise sur un arrière-fond de campagne.

4. L’évolution des revenus réels d’activité des travailleurs indépendants est plus difficile à synthétiser et à interpréter du fait de la grande hétérogénéité de leurs situations socioprofessionnelles (je n’ai pu ici en présenter que quelques types parmi les plus courants), de leur forte sensibilité de ces revenus aux variations conjoncturelles de la situation économique, enfin des lacunes plus ou moins graves de leur enregistrement statistique (notamment par l’appareil fiscal).

5. Le patrimoine de rapport d’un ménage comprend l’ensemble des actifs (quelle que soit leur nature) qui sont susceptibles de générer un revenu: des terres agricoles affermées, des immeubles ou des appartements de rapport, des valeurs mobilières (actions ou obligations), etc. La performance globale d’un tel patrimoine tient compte non seulement des revenus ordinaires générés par lui mais encore de leur valorisation (ou dévalorisation) sur le marché durant la période considérée, autrement dit des ‘plus-values’ (ou éventuelles ‘moins-values’) que leur vente aurait pu valoir à leur propriétaire s’il avait été réalisé aux conditions moyennes du marché. Comme pour les revenus du travail, les données sont ici nettes des effets de l’inflation.

6. Ils sont extraits l’un et l’autre de extraits de Camille Landais, Les hauts revenus en France (1998-2006): une explosion des inégalités ?, Paris School of Economics, juin 2007. Document disponibles en ligne à l’adresse suivante: http://www.jourdan.ens.fr/~clandais/documents/htrev.pdf

7. Pour une analyse plus détaillée de ces différents facteurs, je renvoie aux articles « Flexibilité » et « Libéralisation » de La novlangue néolibérale, Editions Page deux, 2007.

8. Je ne peux ici que renvoyer à Du Grand Soir à l’alternative. Le mouvement ouvrier européen en crise, Editions Ouvrières (Editions de l’Atelier), 1991, dans lequel les différents éléments suivants sont détaillés.

9. Je renvoie à mon article « Antilibéralisme ou anticapitalisme ? », A Contre Courant, n° 119, novembre-décembre 2000.

10. Insee, Les revenus d’activité des indépendants- Edition 2006, Paris, 2007, page 81.

11. Id., page 29.

12. Cf. Martine Beauvois, « Prix des logements anciens. La hausse reste vive en 2005 », Insee Première, n°1082, Insee, Paris, juin 2006.

13. Cf. Alain Sauvant, « Logements neufs et anciens: des marchés aux évolutions parallèles », Notes de synthèse du SES, n°156, Ministère de l’Equipement et du logement, Paris, novembre-décembre 2004.

14. Cf. Gabrielle Fack, « Pourquoi les ménages à bas revenus paient-ils des loyers de plus en plus élevés ? L’incidence des aides au logement en France (1973-2002) », Economie et Statistique, n° 381-382, Insee, Paris, 2005, pages 17-40.

15. Cf. Alain Jacquot, Blandine Jezequel, Christelle Minodier, « Les charges dans le budget des locataires », Insee Première, n°990, Insee, Paris, novembre 2004.

16. Cf. Fondation Abbé Pierre, Rapport annuel 2007 – L’état du mal-logement en France, Paris, 2007, page 131.

17. Cf. Jean-Claude Driant et Alain Jacquot, « Loyers imputés et inégalités de niveau de vie », Economie et statistique, n°381-382, Insee, Paris, 2005.

18. Cf. http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/donnees/sl_chomage_metrodom.xls

19. Cf. Charles-André Udry, « Une crise du capitalisme des temps présents », A Contre Courant, n°194, mai 2008.

A l'encontre, case postale 120, 1000 Lausanne 20 Soutien: ccp 10-25669-5