|

Débat

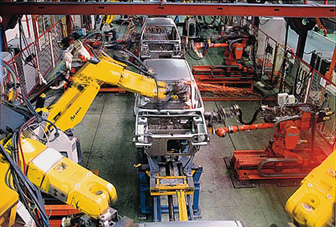

Les formes concrètes du travail abstrait Alain Bihr * Résumé Le concept de travail abstrait occupe une place centrale dans la critique marxienne de l’économie politique, non seulement parce qu’il se trouve à l’arrière-plan immédiat de l’analyse de la valeur mais encore et surtout parce qu’il ouvre des perspectives tout à fait originales à l’analyse des formes que prend le travail tel qu’il est soumis au capital. En effet, le concept de travail abstrait ne renvoie pas seulement à une catégorie théorique, il n’est pas seulement une abstraction mentale; il est aussi une abstraction sociale, pratique, une abstraction en acte: il permet de comprendre les formes tout à fait concrètes sous lesquelles le capital se subordonne le travail en se l’appropriant, c’est-à-dire en lui imprimant les caractéristiques nécessaires et suffisantes pour en faire la matière et le moteur même de sa valorisation. Et sur cette base, il est possible d’expliquer non seulement les formes passées de cette appropriation, depuis la manufacture jusqu’à l’industrie automatique fordienne, mais encore de renouveler la compréhension des contradictions internes du procès de reproduction du capital. Introduction Jusqu’à présent, le concept marxien de travail abstrait a peu retenu l’attention des commentateurs de Marx. Par exemple, dans l’article «Travail» du Dictionnaire critique du marxisme, Jacques Bidet ne lui consacre que quelques lignes et ne mentionne aucunement les problèmes qu’il soulève [1]. Et pourtant Marx souligne d’entrée de jeu dans le Capital l’importance de cette notion et son caractère proprement révolutionnaire du point de vue de l’intelligence des phénomènes économiques dans le cadre des rapports capitalistes de production: «J’ai, le premier, mis en évidence ce double caractère du travail représenté dans la marchandise. Comme l’économie politique pivote autour de ce point, il nous faut ici entrer dans de plus amples détails.» [2] Et, de fait, c’est la première et peut-être la plus fondamentale des critiques que Marx adresse aux économistes, y compris les plus grands (Adam Smith, David Ricardo), de confondre travail concret et travail abstrait et de ne pas avoir été en mesure, en conséquence, de dégager le concept de travail abstrait. Et c’est pourquoi ils échouent complètement à analyser la valeur: «Pour ce qui est de la valeur en général, l’économie politique classique ne distingue jamais clairement ni expressément le travail représenté dans la valeur du même travail en tant qu’il se représente dans la valeur d’usage du produit.» [3] De l’abstraction théorique à l’abstraction pratique C’est précisément pour élucider la catégorie de valeur que Marx est amené à introduire le concept de travail abstrait. Marx le dégage au terme d’un raisonnement qui occupe les premières pages du Capital et dont on connaît les principales étapes. La circulation des marchandises sous sa forme la plus immédiate (le troc, l’échange non encore médiatisé par la monnaie) manifeste leur interchangeabilité et leur commensurabilité. Mais ces dernières ne peuvent elles-mêmes se comprendre qu’en faisant l’hypothèse que, par-delà leurs différences en tant que valeurs d’usage, ces marchandises possèdent quelque chose de commun qui les rend échangeables et commensurables. Et ce quelque chose de commun est ce qu’on nomme leur valeur, dont la substance ne peut être que le travail humain, dans sa détermination générale de dépense d’une force humaine de travail, abstraction faite des formes particulières sous lesquelles cette dépense a lieu: du «travail humain dans le sens abstrait du mot» dit Marx [4]. Mais on aurait tort de considérer que le travail abstrait est une pure et simple abstraction mentale, un concept construit simplement pour élucider la catégorie de valeur. Tout comme la valeur dont il constitue la substance, le travail abstrait doit se comprendre comme un abstraction concrète, pratique, sociale: quelque chose qui se réalise dans et par des pratiques sociales spécifiques. Et Marx nous en avertit tout de suite. En effet, qu'est ce qu'égaler deux produits du travail humain, pris en quantités déterminées, pourtant manifestement différents par leurs qualités (leur matière et leur forme, leur structure et leurs fonctions, leurs usages sociaux possibles), sinon précisément faire abstraction non seulement mentalement mais pratiquement, dans et par le rapport d'échange lui-même, de leurs valeurs d'usage ? Comme le dit Marx: « (…) il est évident que l'on fait abstraction de la valeur d'usage des marchandises quand on les échange et que tout rapport d'échange est même caractérisé par cette abstraction.» [5] De même, tout rapport d'échange fait-il abstraction du caractère particulier des travaux qui ont produit les marchandises. Par le seul fait de déclarer équivalents leurs produits, le rapport marchand homogénéise ces travaux, les uniformise, en les réduisant à de simples quantités d'un même travail abstrait : «Avec les caractères utiles particuliers des produits du travail disparaissent en même temps et le caractère utile des travaux qui y sont contenus, et les formes concrètes diverses qui distinguent une espèce de travail d'une autre espèce.» [6] Reste alors à déterminer comment ce travail abstrait est concrètement produit, sous quelles formes concrètes il se réalise. Marx n’en dit pas grand-chose dans les premières pages du Capital. Il se contente d’ouvrir deux pistes de recherche qu’il se garde pourtant d’explorer à ce moment-là. D’une part, le travail abstrait se réaliserait sous la forme d’une moyenne sociale entre l’ensemble des travaux individuels concrets, un travail de durée, d’intensité et de qualité (habileté) moyennes au regard du développement des forces productives de la société considérée : «Chaque force individuelle de travail est égale à toute autre, en tant qu’elle possède le caractère d’une force sociale moyenne et fonctionne comme telle, c’est-à-dire n’emploie dans la production d’une marchandise que le temps de travail nécessaire en moyenne ou le temps de travail nécessairement socialement. Le temps de travail socialement nécessaire à la production des marchandises est celui qu’exige tout travail exécuté avec le degré moyen d’habileté et d’intensité et dans les conditions qui, par rapport au milieu social donné, sont normales.» [7] D’autre part, le travail abstrait correspondrait à la dépense d’une force de travail simple, sans qualité particulière, ne requérant aucune formation spécialisée, correspondant aux facultés et capacités communément et ordinairement répandues parmi les membres d'une société donnée (dans l’espace et dans le temps) : «C'est une dépense d'une force simple que tout homme ordinaire, sans développement spécial, possède dans l'organisme de son corps. Le travail simple moyen change, il est vrai, de caractère dans différents pays et dans différentes époques ; mais il est toujours déterminé dans une société donnée.» [8] Si ces formulations et indications encore bien vagues suffisantes à ce niveau d’analyse, celui de la catégorie de valeur, où Marx se situe ici, elles se révèlent cependant insuffisantes dès lors qu’il s’agit non plus d’analyser la marchandise ou même la monnaie mais le capital, c’est-à-dire la valeur en procès, la valeur capable (du moins en apparence) de se conserver et de s’accroître dans et par sa propre circulation. Puisque le travail ne forme de la valeur qu’en tant qu’il est du travail abstrait, il est alors essentiel de déterminer sous quelle forme se réalise cette abstraction pour comprendre comment le travail peut valoriser la valeur, donc engendrer du capital. Et ce n’est en effet qu’à ce moment-là – et à ce moment-là seulement – que Marx revient sur la catégorie de travail abstrait pour répondre à la question implicitement posée dès les premières pages du Capital: sous quelles formes concrètes se réalise le travail abstrait ? Remarquons au passage que nous avons ici une parfaite illustration de la méthode suivie par Marx dans Le Capital qui consiste, comme il l’a dit lui-même, à «s’élever de l’abstrait au concret» [9]: à poser une condition de l’existence du capital (en l’occurrence l’existence de travail abstrait en tant que substance de la valeur) avant de montrer comment cette condition est assurée par le capital lui-même. La production du travail abstrait Marx répond en fait implicitement à la question précédente quand, dans la section IV du Livre I du Capital, il passe à l’analyse de la formation de la plus-value relative. Celle-ci suppose, on le sait, l’augmentation de la productivité moyenne du travail social dans le but de dévaloriser la force de travail, ce qui implique la transformation constante du procès de travail dans toutes ses composantes (matières et moyens de travail, forces individuelles et organisation sociale du travail). Mais cet enjeu immédiat et manifeste (déclaré par Marx) en masque et en contient à la fois un autre, de bien plus grande importance: il s’agit de ce que Marx appelle, dans le «Chapitre inédit» du premier Livre du Capital «la subordination réelle du travail au capital» [10]. Il s’agit pour le capital de s’emparer du procès de production pour se l’approprier: pour le soumettre à ses exigences propres en tant que valeur en procès, valeur qui doit se conserver et s’accroître, de transformer le procès de travail pour qu’il soit aussi conforme que possible au procès de valoriser. Autrement dit, plus essentiellement que la formation de plus-value relative, l’appropriation par le capital du procès de production vise à la formation de valeur par transformation du travail concret en travail abstrait. Cela apparaît clairement lorsqu’on analyse les résultats généraux de ce processus d’appropriation. Résultats qui se renforcent au fur et à mesure que ce processus progresse, depuis la coopération simple jusqu’à l’automation, en passant par la manufacture et l’industrie mécanique. Et ces résultats constituent aussi, du même coup, autant de dimensions du travail abstrait. Il s’agit, en premier lieu, de la socialisation du procès de travail. Entendons par là que le véritable sujet de ce procès est désormais un travailleur collectif, constitué d'un grand nombre de travailleurs individuels rassemblés, organisés et dirigés par le capital qui, selon la formule consacrée, est plus et autre chose que la simple somme de ces derniers. Or, c’est en formant cette force de travail collective par intégration et combinaison de nombreuses forces de travail individuelles et se l’appropriant que le capital forme valeur et plus-value. En effet, cette socialisation n'est autre que le processus par lequel le travail concret et qualitativement différent des producteurs directs se trouve métamorphosé en un travail abstrait: il se trouve homogénéisé en étant réduit à un même travail social moyen. Cet effet homogénéisant se manifeste dès le stade de la coopération simple, dès lors qu’un grand nombre de travailleurs opèrent ensemble et que les écarts individuels de puissance, d'habileté, d'intensité, de compétence professionnelle, se compensent les uns les autres pour composer une force collective de travail d’habileté, d’intensité et de compétence moyennes. La division manufacturière du travail renforce encore cette homogénéisation en rendant les forces de travail individuelles mutuellement dépendantes, en en faisant les éléments d'une force de travail collective qui agit d'un même mouvement selon un plan concerté, en transformant par conséquent leurs dépenses en simples séquences d'un même procès continu et uniforme de travail. Et la mécanisation parachève cette homogénéisation, en réduisant le travail de la plus grande partie des producteurs à l’exécution de quelques opérations simples et répétitives, ne nécessitant aucune compétence particulière, totalement asservies aux exigences fonctionnelles, au rythme et à la vitesse d'un mouvement mécanique devenu autonome, dont elles ne sont plus que le prolongement et le complément. Les différentes formes de socialisation du procès de travail permettent ainsi de fondre les innombrables travaux productifs concrets qu’elles combinent en un même travail abstrait, en une même dépense continue et uniforme d’une force de travail moyenne, conforme aux normes sociales de production en vigueur. Avec la soumission réelle du travail au capital, la loi de la valeur ne fonctionne donc plus seulement comme principe régulateur de la circulation des marchandises. De loi externe au procès de production, réglant a posteriori la circulation des marchandises en exigeant qu’elles soient échangées équivalent contre équivalent, elle devient une loi interne à ce procès, réglant a priori leur production, en exigeant que n’y soit dépensée que la quantité de travail social nécessaire en moyenne. Le deuxième résultat général de l’appropriation du procès de travail par le capital n’est autre que l’autonomisation tendancielle de ce dernier au sein du procès de production. Celle-ci signifie l’appropriation par le capital des puissances du travailleur collectif, des puissances productives nées de la socialisation du procès de travail, et leur extériorisation et autonomisation sous forme d’un corps productif propre. Pour exposer ce mouvement, Marx développe une métaphore organique: il personnifie le travailleur collectif, en le comparant à une sorte de géant, dont le capital, tel un vampire, s'approprie peu à peu l'ensemble des fonctions vitales, jusqu'à le transformer en un simple appendice ectoplasmique d'un corps productif qui lui est propre. Là encore, le processus se développe au rythme de la domination réelle du procès de travail par le capital. Au stade de la coopération simple, le capital, tel qu’il est personnifié par le capitaliste, ne représente encore que le cerveau du travailleur collectif. Commandant les divers mouvements de ses multiples membres, il en constitue l'unité dynamique, l'instance qui imprime le sceau d'une volonté unique et d'un même dessein à des membres qui sont par eux-mêmes disjoints. Au sein de la manufacture, le capital détermine le plan d'ensemble (sous la forme de la division manufacturière du travail) du corps du travailleur collectif ainsi que les proportions entre ses différentes parties, en contrôlant le mouvement d'ensemble aussi bien que les mouvements de chacun de ses membres. Le capital devient ainsi la totalité organique du corps productif, dont le travailleur parcellaire n'est plus qu'un simple organe, voire une simple cellule. Avec le procès de travail mécanique et automatique, le capital se dote véritablement d’un corps productif propre, au sein duquel ont été matérialisées toutes les forces productives du travailleur collectif, «un organisme de production complètement objectif ou impersonnel, que l'ouvrier trouve là, dans l'atelier, comme la condition matérielle toute prête de son travail» [11] relativement auquel le travail collectif ne figure plus que comme appendice vivant. Un corps qui est de la même nature que le capital: «Le moyen de travail converti en automate se dresse devant l'ouvrier, pendant le procès de travail même, sous forme de capital, de travail mort qui domine et pompe sa force vivante.» [12] Le système des machines réalise, il donne existence matérielle, technico-scientifique, à cette domination et absorption du travail vivant (présent) par le travail mort (passé, accumulé) qui est l'essence même du capital, cette valeur qui ne peut se conserver et s’accroître qu'en s'incorporant la source même de toute valeur, la force de travail en action. Le mort saisit le vif et le soumet à ses exigences de conservation et d’accumulation : avec le procès mécanique et automatique de production, cette métaphore se réalise au pied de la lettre, le vampirisme du capital y acquérant matériellement, techniquement même, le moyen de satisfaire son inextinguible soif de travail vivant. Et le travail abstrait gagne ici une détermination supplémentaire: c’est du travail vivant vampirisé par du travail mort, du travail vivant non seulement dominé mais littéralement absorbé par le travail mort pour le maintenir ce dernier en vie. Le troisième et dernier résultat du processus d’appropriation du procès de production par le capital n’est autre que l’expropriation des travailleurs au sein même du procès de travail. Déjà exproprié de ses moyens de production et de son produit, le producteur va se trouver progressivement exproprié de la maîtrise de son procès de travail, de sa propre activité et de ses propres facultés à l'intérieur même de ce procès. C'est d’abord la direction générale du procès de production, son organisation et sa surveillance qui échappe au travailleur individuel, bien plus encore qu'au travailleur collectif, pour passer entre les mains du capitaliste et de ses agents subalternes (les cadres et agents de maîtrise). C'est ensuite la maîtrise par chaque travailleur de son propre acte de travail qui lui échappe, dès lors qu'il se trouve intégré à un procès de travail collectif dont l'organisation lui est étrangère et qu'il est progressivement réduit à la répétition mécanique d'une opération simplifiée à l'extrême, dès lors surtout que le moyen de travail acquiert une autonomie motrice et fonctionnelle grandissante à son égard, en étant en définitive absorbé par un système mécanique et automatique. Et, avec la perte de la maîtrise du procès et du moyen de travail, ce sont aussi le savoir et le savoir-faire qui lui étaient liés dont le travailleur se trouve dépossédé au profit du capital. Cette expropriation du travailleur dans son propre procès de travail prend notamment la forme d'une séparation et d'une hiérarchisation sans cesse croissantes entre travail intellectuel et travail manuel, pour reprendre une terminologie classique, qui se développe au rythme de l'appropriation capitaliste du procès de production. «Cette scission commence à poindre dans la coopération simple, où le capitaliste représente vis-à-vis du travailleur isolé l'unité et la volonté du travailleur collectif ; elle se développe dans la manufacture, qui mutile le travailleur au point de le réduire à une parcelle de lui-même ; elle s'achève enfin dans la grande industrie qui fait de la science une force productive indépendante du travail et l'enrôle au service du capital.» [13] Les opérations productives effectuées par la plupart des producteurs directs, perdent ainsi sans cesse en complexité, en transformant leur travail en travail simple: en une activité dépourvue de tout sens et de toute valeur à leurs yeux, un travail dans lequel ils ne peuvent se réaliser en rien, un travail qui les nie dans toutes leurs déterminations humaines. C'est là une autre dimension de cette abstraction à laquelle le capital soumet le travail humain. Le travail abstrait, c’est aussi le travail faisant abstraction de toute dimension de réalisation de soi du travailleur dans son travail, de toute possibilité pour lui de trouver intérêt et sens à son propre travail. En conclusion, on peut désormais répondre à une question pendante depuis le début de cet article: de quoi le travail abstrait fait-il abstraction ? D’une part, du travailleur individuel qu’il fond dans l’unité complexe du travail collectif, dont il ne fait qu’une fonction cellulaire. D’autre part, du travail vivant lui-même, qu’il réduit à la portion congrue au regard de la masse du travail mort sous la forme duquel s’accumule le capital, et qui se trouve sans cesse absorbé, englouti par le corps mort du capital productif. Enfin de la force de travail, plus exactement de sa puissance poiètique (créatrice) en transformant tendanciellement la grande masse du travail vivant en du travail simple (simplifié, répétitif, routinier). Les contradictions du travail abstrait Les développements précédents permettent également de renouveler la compréhension classique des contradictions de la production capitaliste, qui ne sont autres que celles du capital comme valeur en procès, comme valeur qui se valorise, valeur qui crée de la valeur, valeur qui doit se conserver et s’accroître pour exister et persister comme capital. Mais la valeur ne peut se valoriser que dans et par le travail abstrait, alors que ce dernier n’existe lui-même qu’en faisant abstraction du travail vivant, à la fois quantitativement et qualitativement. La contradiction est en effet double. Son aspect quantitatif est bien connu. Le capital, accumulation de travail mort, ne peut se valoriser qu’en absorbant sans cesse du travail vivant. Or la production même du travail abstrait implique qu’il absorbe tendanciellement de moins en moins de travail vivant par unité de travail mort. C’est ce qui produit la baisse tendancielle du taux moyen de profit, en dépit des gains de productivité qui constitue la principale contre-tendance interne à la précédente loi. Ainsi se trouvent sapée les bases mêmes de la formation de la valeur: «Le capital est une contradiction en procès : d'une part, il pousse à la réduction du temps de travail à un minimum, et d'autre part il pose le temps de travail comme la seule source et la seule mesure de la richesse (...) D'une part, il éveille toutes les forces productives de la science et de la nature ainsi que celles de la coopération et de la circulation sociales, afin de rendre la création de richesse indépendante (relativement) du temps de travail utilisé par elle. D'autre part, il prétend mesurer les gigantesques forces sociales ainsi créées d'après l'étalon du temps de travail, et les enserrer dans les limites étroites, nécessaires au maintien, en tant que valeur, de la valeur déjà produite.» [14] Mais l’aspect qualitatif de la contradiction n’est pas moins ravageur. En éliminant le travail vivant, en l’absorbant dans le travail mort et en réduisant ce qui en reste à n’être plus qu’en appendice fantomatique du corps productif du capital, en appauvrissant sans cesse le travail vivant résiduel, en le massifiant et en l’homogénéisant, en le simplifiant, en réduisant par conséquent sa part d’autonomie et d’inventivité, la réduction du travail concret en travail abstrait aggrave la fixité et la rigidité du capital productif et le fait entrer en contradiction avec la fluidité et la flexibilité qui est requise par le capital comme valeur en procès, y compris au sein du procès de production. Conclusion Il resterait à montrer comment ces deux aspects de la contradiction inhérente au travail abstrait, et tout particulièrement son aspect qualitatif, se trouvent au cœur des transformations actuelles du procès capitaliste de production sur fond de sa transnationalisation (improprement dénommée «mondialisation» ou «globalisation»): ce sont eux que le paradigme de «l’usine fluide, flexible et diffuse» tente de résoudre dans les formes où ils sont apparus au terme de plusieurs décennies de fordisme tout en les reproduisant sous des formes nouvelles [15]. Car c’est une contradiction insoluble tant elle tient à la nature même du travail abstrait. Ce pourrait être là l’objet d’un prochain article. * Alain Bihr, est professeur à Université de Franche-Comté (France) et auteur, entre autre, de La Logique méconnue du Capital (Editions Page deux, 2010) 1 Georges Labica et Gérard Bensussan (dir.), Dictionnaire critique du marxisme, Paris, Presses universitaires de France, 1985, 2e édition, page 1177. 2 Le Capital, Editions Sociales, Paris, 1948-1960, tome I, page 57. 3 Id., pages 91-92. 4 Id., page 61. 5 Id., page 53. 6 Id., page 54. 7 Id., pages 54-55. 8 Id., page 59. 9 «Introduction à la critique de l’économie politique» [1857], in Contribution à la critique de l’économie politique [1859], traduction française, Editions Sociales, Paris, 1957, page 165. 10 Il s’agit d’un «chapitre» du Livre I du Capital qui faisait sans doute partie de la version primitive du Capital que Marx a rédigé entre 1863 et 1865 et qu’il a écartée lors de la rédaction de la version du Livre I publiée en 1867. 11 Le Capital, Editions Sociales, Paris, 1948-1960, tome II, page 71. 12 Id., page 105. 13 Id., page 50. 14 Fondements de la critique de l’économie politique [Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 1857-1858], trad. française, Paris, Anthropos, 1967, tome 2, pages 222-223. 15 Pour une première approche de ces questions, cf. Da Grande Noite a Alternativa, Botempo Editorial, São Paulo, 1998, pages 87-93; et «O pos-fordismo. Realidade ou ilusao ?», Mosaico, Ano 2, Numero 1, 1999, Universidade Federal de Esperito Santo. (11 septembre 2010) case postale 120, 1000 Lausanne 20 |